千葉県が国内生産量の約8割を占める落花生。収穫後の落花生を野積みした「ぼっち」は、県内陸部の秋の風物詩として知られます。落花生とはお菓子の柿の種などに入っている誰もが知る「ピーナッツ」のこと。ユニークな名前やなぜ千葉県で栽培が盛んになったのかなど、今回は、知っているようで意外と知らない落花生をクイズ形式で紹介します。

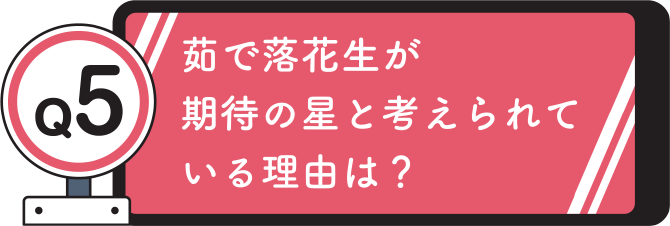

英語圏でピーナッツと表現される「落花生」は日本でつけられた名称です。落花生は小さくて愛らしい首の長い黄色い花を咲かせます。自家受精して花がしぼむと首の根元から子房柄(しぼうへい)が地面に向かって伸びます。やがて子房柄が土に刺さる頃に、頭の先にある花びらは地面に落ちた状態に。子房柄は土に刺さった刺激で先端が膨らみ、土中の暗い条件下で肥大化を開始。莢(さや)の表面からも栄養を吸収し、莢が充実するにつれて表面に網目が出現します。このような過程を経て実がなるため、「落ちた花から生まれる豆」ということで落花生と呼ばれるようになりました。

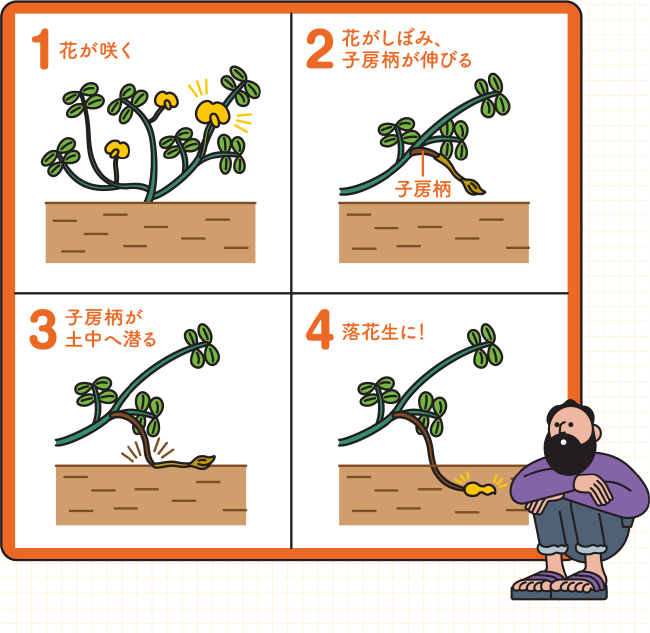

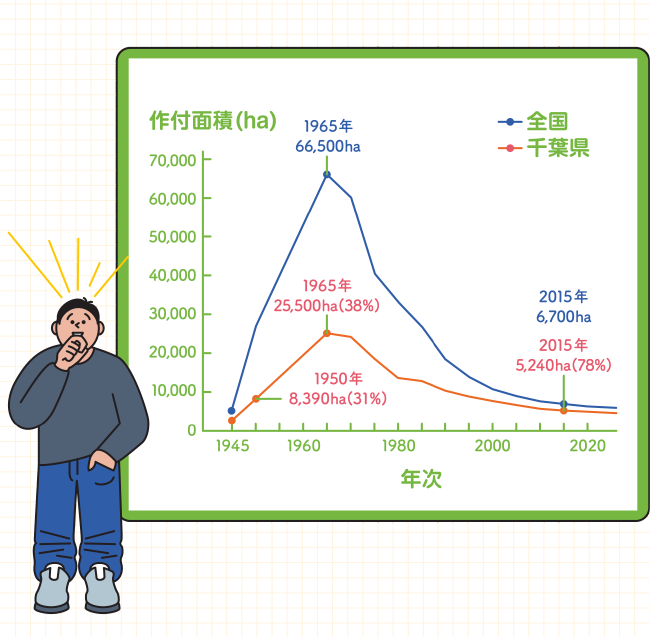

落花生は約9400年前にアンデス山脈のふもとで誕生したと考えられています。日本では明治時代に政府がアメリカから種子を導入して栽培を奨励。千葉県も栽培の奨励と拡大を試みます。奨励を勧める役所からのお触書には、「ピーナッツから取れるオイル」を求めると記されています。千葉県はイワシの漁獲量が豊富で、イワシを油で煮たオイルサーディンを西洋人向けに輸出して外貨を稼ぎたいという目論見があったのです。落花生の生育に適した関東ローム層に覆われた火山灰土の土壌を有する八街市周辺では栽培が広がり、やがて地域を代表する作物へと成長しました。第二次世界大戦中は米や芋の栽培が奨励されたため、落花生栽培は縮小しましたが、その反動で終戦直後に価格が高騰。全国的に生産が増加しました。

1960年代に落花生は生産のピークを迎えます。しかし、その後50年間で全国では生産が10%に減少。1960年代に約40%のシェアを占めた千葉県も20%に落ち込みましたが、相対的に国内シェアを80%と倍増することになります。激減した理由はいくつか挙げられます。一つは他に儲かる作物が登場したことです。それに加えて1973年に加工品の輸入自由化。さらには1995年に生落花生の輸入自由化も解禁され安価な輸入品が国産を圧迫するように。近年では加工品と生を合わせた国内消費量の9割が輸入品です。

現在、八街市にある「千葉県農林総合研究センター 落花生研究室」は、国内唯一の落花生の育種機関です。2009年以前は落花生の育種は農林水産省の指定試験事業で、落花生研究室では九州や東北用など県外向けの品種も育種していました。しかし、2010年の事業仕分けで予算の廃止が決定。その後は、千葉県の事業として継続されています。現在は主に県内向けの煎り莢用品種や、産地ならではの商品として国産落花生の期待の星とされる「茹で落花生」を意識した品種の開発に力が入れられています。(*茹で落花生は、生の落花生を莢つきのまま塩茹でしたものです。)

これまでにたくさんの品種を育成してきた「千葉県農林総合研究センター 落花生研究室」は1995年の郷の香(さとのか)以降、おおまさり、おおまさりネオなど、立て続けに「茹で落花生」用の品種を開発しています。茹で落花生に力を入れるのは、鮮度が求められる生落花生を使用する食べ方は、輸入品と比べて国産の価値が見出せるからです。落花生研究室の津金胤昭室長は「茹で落花生は国産使用や、地産地消で輝く食べ方」と語ります。おおまさりなどの茹で落花生用の品種に栽培制限はなく、「全国でつくってもらいたい」と落花生研究室は生産拡大に期待を寄せています。